(本ページにはプロモーションが含まれています)

イントロダクション

若い頃、風を切って走ったあの感覚。子育ても一段落し、ふと自分の時間を取り戻した今、再びあの高揚感を味わいたいと思いませんか?そんな時、無骨でクラシカルな佇まいのロイヤルエンフィールドが気になっている方も多いのではないでしょうか。しかし同時に「壊れやすい」という評判が、購入への一歩をためらわせる…。この記事は、そんなあなたのためにあります。本当に壊れやすいのか、その真実を一緒に検証し、生涯の相棒として楽しむための具体的な方法を、同じ世代のライダーとしてお伝えします。

1. 「ロイヤルエンフィールドは壊れやすい」その評判、今と昔でどう違う?

1-1. なぜ「故障の代名詞」のように言われてきたのか?歴史的背景を探る

「ロイヤルエンフィールド=壊れる」。このイメージ、どこから来たのでしょうね。実はこれ、決して根も葉もない噂ではないんです。話は1950年代に遡ります。もともとイギリスのブランドだったロイヤルエンフィールドは、インドでの需要に応えるため、現地に生産拠点を移しました。その後、イギリス本国での生産は終了し、インドで独自の進化を遂げることになります。問題はここからです。長年、基本設計がほとんど変わらないまま生産が続けられました。特に「アイアンモデル」と呼ばれる古い時代のエンジンは、現代のバイクの基準で見ると、オイル漏れや電気系統のトラブルは、ある意味「仕様」とも言えるほど頻繁に起きたのです。当時の製造技術や品質管理も、日本のバイクメーカーのそれとは比べ物になりませんでした。こうした歴史的背景から、「インド製バイクは品質が…」「エンフィールドはオイルを撒き散らしながら走るもの」といった評判が定着してしまったのですね。しかし、これはもう過去の話。2000年代以降、特にここ10年で状況は劇的に変わりました。新しい経営陣のもと、生産設備は近代化され、品質管理もグローバル基準に。特に2020年以降に登場した新世代のJシリーズエンジンは、信頼性が格段に向上しています。つまり、私たちが今新車で手にするエンフィールドは、かつての「壊れやすいバイク」とは全くの別物に進化した、と考えるのが正しい認識なんです。(個人的見解です。)

1-2. 国産バイクの「完璧さ」とエンフィールドの「個性」:信頼性の価値観の違い

若い頃、私たちが乗っていた国産バイクを思い出してみてください。キーを回せばいつでも一発でエンジンがかかり、メンテナンスフリーでもほとんど故障しない。それはまさに「完璧な工業製品」でした。その感覚でロイヤルエンフィールドに接すると、おそらく面食らうことになるでしょう。例えば、完璧に調整された国産車に比べれば、少し振動が大きかったり、ネジの緩みが出やすかったりすることは、今でもあります。しかし、これを「欠点」と見るか、「個性」と見るかで、このバイクとの付き合い方は180度変わってきます。国産車が提供する「絶対的な安心感」が、移動の道具としての信頼性だとすれば、ロイヤルエンフィールドが提供するのは「対話する楽しさ」という、もう一つの信頼性かもしれません。日々のちょっとした変化に気づき、自分で工具を握って調整してみる。その過程で、バイクは単なる機械ではなく、まるで生き物のような愛着の湧く相棒になっていくのです。完璧すぎて手の掛からない優等生もいいけれど、少しくらい手がかかる方が可愛く思える、なんてこと、ありませんか?ロイヤルエンフィールドの信頼性とは、そういう人間的な尺度で測るものなのかもしれませんね。(個人的見解です。)

1-3. 手間がかかっても乗りたい!オーナー達を虜にする唯一無二の魅力とは

では、なぜ少し手間がかかるかもしれないバイクに、世界中のライダーが、そして私たちのようなリターンライダーが心を奪われるのでしょうか。それは、今のバイクが失ってしまった「何か」をロイヤルエンフィールドが持っているからに他なりません。一つは、圧倒的な「鼓動感」です。特にシングルエンジン(単気筒エンジン)モデルの「トットットッ…」というリズミカルな排気音と、地面を蹴り出すような力強いトルク感は、ライダーの心臓の鼓動とシンクロするような心地よさがあります。これは、ただスピードを出すのとは全く違う、バイクを走らせる根源的な喜びを思い出させてくれます。また、そのデザインも大きな魅力です。流行を追うのではなく、100年以上の歴史に裏打ちされた普遍的でクラシカルなスタイル。鉄の塊としての存在感を主張するエンジンや、手作業の温もりさえ感じるようなディテールは、もはや工業製品というより工芸品の域に達しています。所有する喜び、磨き上げる喜びを存分に味わえるのです。そして何より、このバイクが提供してくれる「ゆったりとした時間」。速さを競うのではなく、景色を楽しみ、風を感じ、バイクとの対話を楽しむ。そんなスローなバイクライフを求める50代の私たちにとって、これ以上ない相棒と言えるのではないでしょうか。

2. どこが壊れる?どう直す?ロイヤルエンフィールドのウィークポイント徹底解剖

2-1. 【エンジン・電装系】過去のモデルで囁かれたトラブルと現行モデルの進化

さて、具体的に「どこが壊れやすいの?」という核心に触れていきましょう。過去のモデル、特に2016年頃までのUCE(ユニット・コンストラクション・エンジン)を搭載したモデルでよく耳にしたのは、やはりエンジン周りのトラブルでした。代表的なのはオイル漏れ。ガスケットの劣化や精度の問題で、エンジンの継ぎ目からオイルが滲んでくるケースは少なくありませんでした。また、スターターリレーやレギュレーターといった電装系のトラブルもウィークポイントとして挙げられていましたね。突然エンジンがかからなくなったり、バッテリーが上がってしまったり。これらは、インドの気候や道路事情に合わせて設計された部分が、日本の環境と合わないことも一因だったかもしれません。しかし、先ほどもお話しした通り、現行のJシリーズエンジン(メテオ350、クラシック350、ハンター350などに搭載)や650ccツインエンジンでは、これらの問題は劇的に改善されています。例えば、Jシリーズエンジンにはバランサーが内蔵され、不快な振動が大幅に低減。これにより、部品への負担が減り、オイル漏れなどのリスクも格段に少なくなりました。電装系も、信頼性の高いサプライヤーの部品が使われるようになり、トラブルの報告はほとんど聞かれなくなりました。もし中古でUCEエンジンモデルを検討する場合は、これらのポイントを念頭に置き、オイル滲みの有無や電装系の動作をしっかり確認することが大切です。

2-2. 「これは覚悟しておくべき」と言われる消耗・交換部品リストと対策

現行モデルの信頼性が向上したとはいえ、国産車と同じ感覚で「乗りっぱなし」というわけにはいかないのが、ロイヤルエンフィールドと楽しく付き合うコツです。これは「故障」というより「定期的な交換が必要な消耗品」と捉えるのが良いでしょう。まず筆頭に挙げられるのが、各種ゴム部品です。ステップラバーやグリップ、ケーブル類のブーツなどは、振動と経年で劣化しやすい部分。ひび割れなどを見つけたら早めに交換するのが吉です。また、チェーンとスプロケットも、こまめな清掃と注油、張り調整を怠ると寿命が短くなりがちです。特にシングルエンジンのドコドコという不等間隔なトルクは、チェーンに負担をかけやすいのです。月に一度は状態をチェックする習慣をつけたいですね。そして、忘れてはならないのが「ネジの増し締め」。振動で緩みやすい箇所が確かにあるため、定期的に主要なボルトやナットが緩んでいないかを確認するだけで、多くのトラブルを未然に防げます。これはオーナー自身でも簡単にできる最も効果的なメンテナンスの一つ。愛車を撫でるように、各部をチェックする時間もまた、エンフィールドとの豊かな対話の時間と言えるでしょう。

2-3. 実際のところ、メンテナンス頻度は?オーナーが語るリアルな付き合い方

では、実際のオーナーはどのくらいの頻度でメンテナンスをしているのでしょうか。SNSやオーナーズクラブの声を集めてみると、その付き合い方は人それぞれですが、いくつかの共通点が見えてきます。まず、最も多くのオーナーが実践しているのが「乗る前の始業点 検」です。これは教習所で習った基本ですが、エンフィールド乗りにとっては特に重要。タイヤの空気圧、チェーンの張り、オイル量、灯火類のチェック、そして簡単なネジの緩み確認。これを習慣にしている人が大半です。次に、オイル交換。メーカー推奨は6ヶ月または5,000kmごとですが、エンジンの保護を考え、3,000kmごと、あるいは半年に一度は必ず交換するという声が多数派です。特に空冷エンジンであるエンフィールドにとって、オイルは冷却の役割も担う生命線。ここはケチらず、質の良いオイルを定期的に入れてあげたいところですね。専門的な整備については、多くのオーナーが年に一度、正規ディーラーや信頼できるバイクショップで定期点検を受けています。そこでプロの目でしっかり見てもらい、自分では気づかなかった消耗部品の交換などを行う。こうした「日常のセルフチェック」と「プロによる定期健診」の組み合わせが、ロイヤルエンフィールドと長く、安心して付き合うためのリアルな作法と言えそうです。

3. 気になるお金の話。ロイヤルエンフィールドの維持費と修理代

3-1. 国産車と比べてどう?リアルな定期点検・車検費用の実例

バイクライフを復活させる上で、やはり維持費は気になるところですよね。特に外車となると「高いのでは?」と心配になるのも無理はありません。ロイヤルエンフィールドの定期点検や車検費用は、実際のところどうなのでしょうか。結論から言うと、「国産の同クラスバイクと比べて、特別に高いということはない」というのが実情です。例えば、12ヶ月点検であれば、工賃は2万円〜3万円程度が相場。これにオイルやフィルターなどの消耗品代が加わります。車検(24ヶ月点検)の場合は、自賠責保険や重量税などの法定費用が約1万5千円〜2万円。これに点検整備費用が加わり、総額で5万円〜7万円程度を見ておけば十分でしょう。これは、国産の400ccクラスのバイクとほとんど変わりません。もちろん、点検の結果、タイヤやブレーキパッドなど交換部品が多くなれば費用はかさみますが、それはどのバイクでも同じこと。むしろ、エンフィールドは車両本体価格がリーズナブルな分、維持費の心理的な負担も少ないかもしれませんね。大切なのは、費用を惜しんでメンテナンスを怠ることなく、定期的にプロのチェックを受けること。それが結果的に大きなトラブルを防ぎ、トータルの出費を抑えることに繋がります。

参考情報: 車検の法定費用については、国土交通省のウェブサイトで最新の情報を確認できます。自動車検査登録総合ポータルサイト 車検の費用(継続検査)(情報が古い場合があります。)

3-2. 部品がないって本当?純正・社外パーツの最新供給事情と賢い入手ルート

「外車は部品の供給が心配…」これもよく聞く話です。特にロイヤルエンフィールドのような、少しマニアックなバイクだと尚更ですよね。一昔前は、確かに部品の入手に時間がかかったり、そもそも手に入りにくかったりした時代もありました。しかし、これも今では大きく改善されています。2020年にロイヤルエンフィールドジャパンが設立され、日本国内にパーツセンターができたことで、純正部品の供給体制は格段に安定しました。正規ディーラーに注文すれば、国内に在庫があるものは数日で届きますし、本国オーダーになっても以前よりずっとスピーディーに対応してもらえます。さらに、エンフィールドの魅力は豊富な社外パーツ(カスタムパーツ)にもあります。世界中に愛好家がいるため、インドやイギリス、そして日本のパーツメーカーからも、様々なカスタムパーツや性能向上を目的としたリプレイスパーツが販売されています。これらのパーツは、インターネット通販を利用すれば個人でも簡単に入手可能です。Hitchcocks Motorcycles(イギリス)や日本のウェビックのような大手バイクパーツ通販サイトを覗いてみると、その種類の多さに驚くはずです。純正部品で堅実に維持するもよし、社外パーツで自分だけの一台に仕上げていくもよし。部品の心配は、もはや過去のものと言っていいでしょう。

3-3. 愛車の修理代を賢く抑える秘訣と、日頃からできる愛情メンテナンス

万が一、トラブルが起きてしまった時の修理代は、できるだけ抑えたいもの。そのための最大の秘訣は、やはり「日頃のメンテナンス」に尽きます。先ほどもお話しした「乗る前の始業点検」と「定期的なオイル交換」は、最もコストパフォーマンスの高い予防策です。特にオイルは、人間で言えば血液のようなもの。常に綺麗で新鮮な状態を保つことが、エンジンの健康を維持し、高額な修理費が発生するような致命的な故障を防ぎます。次に、自分でできる範囲を少しずつ広げていくのも良い方法です。例えば、プラグの清掃・交換、エアクリーナーの清掃、チェーンの調整・注油、レバー類のグリスアップといった簡単な作業は、工具さえ揃えれば誰でも挑戦できます。自分で手をかけることで、バイクの構造への理解が深まりますし、何より愛着が増します。YouTubeなどで検索すれば、親切な整備動画がたくさん見つかりますよ。そしてもう一つ重要なのが「信頼できる主治医」を見つけておくこと。何かあった時に気軽に相談できるバイクショップがあれば、精神的な安心感が全く違います。不要な部品交換を勧めない、良心的な価格で対応してくれる、そんなお店と良い関係を築いておくことが、結果的に修理代を賢く抑えることに繋がるのです。

4. 最高の出会いを求めて。中古のロイヤルエンフィールド選びで失敗しない鉄則

4-1. 狙い目はどのモデル?中古エンフィールドの価格相場と探し方のコツ

新車だけでなく、中古車に目を向けるのも賢い選択です。特に少し前のモデルのデザインが好きだという方もいらっしゃいますよね。中古のロイヤルエンフィールドの価格は、モデルや年式、状態によって様々ですが、例えばUCEエンジン搭載のクラシック500やブリット500なら、30万円台から探すことも可能です。比較的新しいJシリーズエンジン搭載のクラシック350やメテオ350でも、50万円前後から良質な中古車が見つかるでしょう。探し方としては、まずGooBikeやバイクセンサーといった大手中古車情報サイトで、全国の在庫をチェックするのが基本です。ここで大まかな相場観を掴みましょう。次に、ロイヤルエンフィールドを専門的に扱っているバイクショップのウェブサイトを覗いてみるのもおすすめです。専門店ならではの知識で整備された、状態の良い車両に出会える可能性が高まります。注意点として、個人売買は価格が魅力的なこともありますが、バイクの状態を正確に見極める目が必要になります。私たちリターンライダーにとっては、少しハードルが高いかもしれません。やはり最初は、購入後の保証やアフターフォローがしっかりしている販売店から購入するのが安心への一番の近道と言えるでしょう。

4-2. ここだけは絶対に見ろ!中古車購入時のチェックポイント

中古車選びで最も大切なのは、現車確認です。写真だけでは分からない部分を、自分の目でしっかりチェックしましょう。特に見ておきたいポイントは以下の通りです。

- エンジン周りのオイル漏れ・滲み: エンジンの継ぎ目、特にヘッドカバーやクランクケースの合わせ目を念入りに見ます。古いモデルでは多少の滲みは仕方ない部分もありますが、オイルが滴るほどであれば要注意です。

- エンジン始動とアイドリング: 実際にエンジンをかけてもらいましょう。セルでスムーズにかかるか、異音はないか、アイドリングは安定しているかを確認します。

- フレームと足回り: フレームに錆や歪みがないか、フロントフォークからオイル漏れがないか、ホイールに大きな傷や振れがないかをチェックします。

- 電装系の動作: ヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプ、ホーンなど、全ての電装系が正常に作動するかを確認します。

- 消耗品の残り具合: タイヤの溝は十分か、ブレーキパッドの残量はあるか、チェーンの状態はどうか。これらの消耗品は、購入後すぐに交換が必要になると、余計な出費になります。

言葉で説明するよりも、実際にプロが解説している動画を見るのが一番分かりやすいでしょう。YouTubeで「バイク 中古 チェックポイント」などと検索すると、非常に参考になる動画がたくさん見つかります。ぜひ一度ご覧になってみてください。

4-3. 経験者が語る「良い中古車」と「悪い中古車」の見分け方

多くのバイクを見てきた経験から言うと、「良い中古車」とは、必ずしも年式が新しくて走行距離が少ない車両のことではありません。一番大切なのは「前のオーナーがどれだけ愛情を注いでいたか」が感じられる車両です。例えば、チェーンが綺麗に清掃され、適切に油が差してある。ネジの頭が潰れておらず、丁寧に扱われていたことがわかる。エンジン周りが綺麗で、オイル交換をこまめにしていたことが伺える。こうした車両は、基本的なメンテナンスがしっかり行われてきた証拠であり、年式が古くても信頼性が高いことが多いです。逆に「悪い中古車」は、見た目は綺麗に磨かれていても、細かい部分に手入れの跡が見られない車両です。チェーンが錆びていたり、カウルの内側が泥だらけだったり。こうした車両は、乗りっぱなしにされていた可能性が高く、購入後に思わぬトラブルに見舞われるリスクがあります。価格や見た目だけでなく、バイクが纏う「雰囲気」のようなものを感じ取ることが、良い出会いに繋がる秘訣かもしれません。

5. どの相棒と旅に出る?ロイヤルエンフィールド主要モデル徹底比較

5-1. これぞ王道!「クラシック」シリーズの揺るぎない魅力と知っておきたい弱点

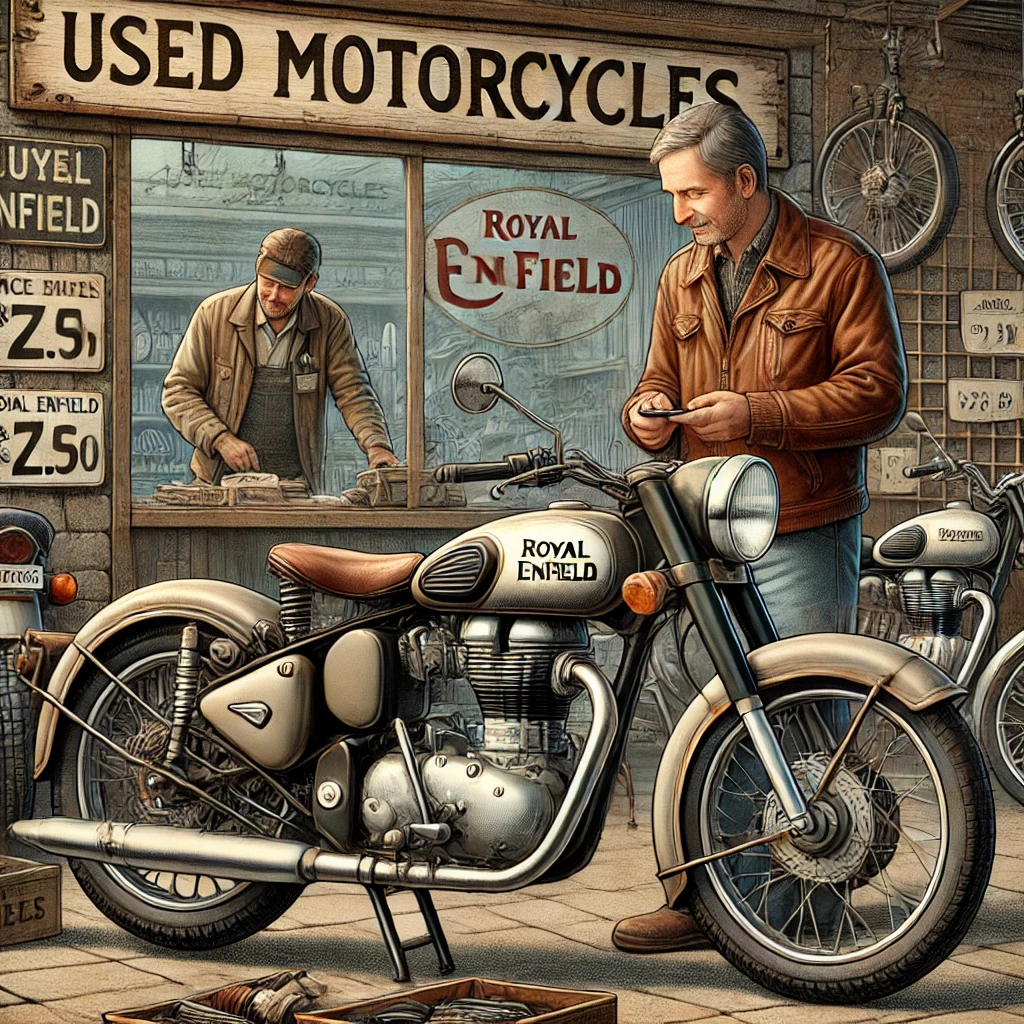

ロイヤルエンフィールドと聞いて、多くの人が思い浮かべるのがこの「クラシック」シリーズではないでしょうか。戦後から続く普遍的なデザインは、まさに”バイクの原型”とも言える美しさ。特に現行の「クラシック350」は、最新のJシリーズエンジンを搭載し、往年のスタイルはそのままに、信頼性と快適性を手に入れた傑作です。跨ってみると、その足つきの良さと自然なライディングポジションに驚くはず。これなら体力に自信のないリターンライダーでも、気負うことなく乗り出せます。弱点を挙げるとすれば、それは絶対的なパワー不足かもしれません。高速道路の追い越し車線を走り続けるような場面では、少し力不足を感じることもあるでしょう。また、最新のバイクと比べれば積載性も高くはありません。しかし、このバイクの魅力は速さではありません。トコトコと田舎道を走り、景色を楽しみ、カフェで一休みする。そんなゆったりとしたツーリングには、これ以上ない相棒です。

5-2. 鼓動感の「ブリット」か、スムーズな「INT650」か?あなたのスタイルに合うのはどっち?

もしあなたが「これぞエンフィールド!」という伝統的なスタイルと、心臓に響くようなシングルエンジンの鼓動感を求めるなら、「ブリット350」が候補になるでしょう。クラシックシリーズよりもさらに無骨で、旧き良き時代のオートバイの雰囲気を色濃く残しています。一方、もう少し現代的な走りや、高速道路を使ったロングツーリングも快適に楽しみたい、と考えるなら「INT 650(インターセプター650)」が断然おすすめです。美しく輝く並列2気筒(ツイン)エンジンは、非常にスムーズでパワフル。350ccクラスとは別次元の余裕ある走りで、長距離の旅も楽々とこなします。鼓動感もシングルとは違う、滑らかで心地よいパルス感があります。故障のリスクについては、どちらの現行モデルも信頼性は高く、甲乙つけがたいレベルです。あなたがバイクに何を求めるか。「味」と「雰囲気」のブリットか、「パワー」と「快適性」のINT650か。これは嬉しい悩みですね。

5-3. 50代からの高速道路。ツーリングでの走行性能と快適に乗るためのヒント

50代からのバイクライフでは、高速道路をどう走るかも重要なテーマです。若い頃のように、ひたすらスピードを追い求める走りはもう卒業ですよね。クラシック350やメテオ350といった350ccクラスのモデルでも、時速80kmから100kmでの巡航は全く問題ありません。むしろ、その速度域が一番気持ちよく走れるかもしれません。追い越しをかける際には少し余裕が必要ですが、走行車線をのんびり流す走り方なら、パワー不足を感じることは少ないでしょう。一方、INT650やコンチネンタルGT650といった650ccツインモデルなら、高速道路はまさに得意分野。追い越しも余裕でこなせ、安定感も抜群です。長距離を走るなら、やはりこちらに軍配が上がります。どのモデルに乗るにしても、快適性を上げるための工夫は有効です。例えば、小さなウィンドスクリーンを装着するだけで、胸に当たる風圧が軽減され、疲労が全く違ってきます。また、振動を軽減するハンドルバーウェイトや、座り心地の良いカスタムシートに交換するのもおすすめです。少しの工夫で、高速ツーリングはもっと快適で楽しいものになりますよ。

6. なぜ俺たちは惹かれるのか。ロイヤルエンフィールドのデザインと世界観

6-1. コスパだけじゃない。国産車にはない、心を揺さぶる鉄の造形美

ロイヤルエンフィールドが注目される理由として、よく「コストパフォーマンスの高さ」が挙げられます。確かに、この品質とデザインでこの価格は驚異的です。しかし、私たちが本当に惹かれているのは、値段だけではないはずです。そこにあるのは、現代のバイクが失ってしまった「鉄の質感」とでも言うべきものではないでしょうか。プラスチックのカバーで覆い隠すのではなく、エンジンそのものがデザインの主役として堂々と鎮座している。美しくカーブを描くエキゾーストパイプ、手作業で入れられたタンクのピンストライプ(一部モデル)、クロームメッキされた金属パーツの輝き。その一つ一つが、効率や合理性だけでは測れない「味わい」や「温かみ」を感じさせてくれます。これは、機能性を突き詰めた国産スポーツバイクとは全く違う設計思想です。どちらが良い悪いではなく、どちらの価値観に心が揺さぶられるか。ガレージに置いてある姿を眺めているだけで、酒が飲める。ロイヤルエンフィールドは、そんな所有する喜びを与えてくれる稀有なバイクなのです。(個人的見解です。)

6-2. 一部で「ダサい」と言われることも?その本質とブランドが持つ哲学

インターネットを見ていると、ごく稀に「ロイヤルエンフィールドはダサい」といった意見を見かけることがあります。これはおそらく、最先端のデザインや性能を求める人から見た場合の感想なのでしょう。確かに、最新の流行を取り入れたシャープなデザインではありませんし、見た目も性能も「古臭い」と感じる人がいるのも理解できます。しかし、考えてみてください。流行というものは、必ず廃れます。一方で、ロイヤルエンフィールドが守り続けてきたクラシカルなスタイルは、100年以上の時を経ても色褪せない「普遍性」を持っています。これは、流行を超越した本物のデザインである証拠ではないでしょうか。他人の評価を気にするのではなく、自分が心から「格好いい」と思えるものに乗る。その哲学こそが、このバイクを選ぶライダーの矜持です。もし「ダサい」と言う人がいたら、「そう、この古さがいいんだよ」と、心の中でそっと呟いてあげましょう。その価値が分かる大人にこそ、このバイクは似合うのです。(個人的見解です。)

6-3. 見せかけじゃない本物の歴史。ブランドの背景がもたらす所有する喜び

ロイヤルエンフィールドには、単なる「クラシック風」のバイクにはない、本物の歴史が宿っています。1901年にイギリスで誕生し、二つの世界大戦では軍用バイクとして活躍。そしてインドという広大な大地で、人々の生活の足として根付き、独自の文化を育んできました。この「現役で生き続ける最古のモーターサイクルブランド」というストーリーは、他のどのメーカーも真似できない、絶大なブランド力となっています。私たちがオーナーになるということは、その壮大な歴史の連なりに、自分も参加するということ。それは、見せかけだけのレトロバイクを所有するのとは、満足感が全く違います。自分が乗っているバイクに、語るべき物語がある。これは、所有する喜びを何倍にも増幅させてくれます。エンジンをかけ、走り出すたびに、100年以上の歴史の重みと、世界中のライダーとの繋がりを感じることができる。これこそが、ロイヤルエンフィールドというブランドが持つ、最大の魅力なのかもしれません。

7. 困った時の駆け込み寺は?部品供給と修理工場のリアル

7-1. 正規ディーラーは近くにある?純正部品の供給網と互換パーツの賢い探し方

「いざという時、どこで修理してもらえばいいの?」これは切実な問題ですよね。最も安心なのは、やはり正規ディーラーです。ロイヤルエンフィールドジャパンの設立以降、全国にディーラー網が急速に拡大しています。まずは公式サイトのディーラー検索で、ご自身のお住まいの近くに店舗があるか確認してみてください。正規ディーラーであれば、専用の診断機や特殊工具も揃っていますし、メカニックも専門的な研修を受けているので安心です。先述の通り、純正部品の供給も安定しています。もし近くにディーラーがない場合でも、諦めることはありません。世界中に愛好家がいるおかげで、互換性のある社外パーツが豊富に存在します。先ほども紹介したイギリスの「Hitchcocks Motorcycles」は、純正部品からカスタムパーツまで、膨大な品揃えを誇る専門通販サイトです。ウェブサイトは英語ですが、写真も多いので見ているだけでも楽しいですよ。日本国内でも、ウェビックやAmazonなどで消耗品や簡単なカスタムパーツは手軽に入手できます。選択肢は意外と多いのです。

7-2. 愛車を任せられる主治医を見つける。信頼できる修理業者の選び方

正規ディーラーが近くにない場合、あるいはもっと気軽に相談できる「主治医」を見つけたい場合、どうすれば良いでしょうか。おすすめなのは、「輸入車全般に強いバイクショップ」や「旧車・クラシックバイクを得意とするショップ」を探すことです。こうしたお店は、特定のメーカーに偏らない幅広い知識と経験を持っていることが多いです。良いショップを見極めるコツは、まず一度足を運んでみること。店内の整理整頓具合や、扱っているバイクの種類、そして何より店主やメカニックの人柄を見てみましょう。こちらの話を親身に聞いてくれるか、バイクへの愛情が感じられるか。そうした人間的な相性も非常に大切です。また、修理を依頼する際は、事前に「どんな作業をするのか」「費用はどれくらいかかりそうか」をしっかり確認し、納得した上でお願いする習慣をつけましょう。良い関係を築ければ、ディーラー以上に頼りになる存在になってくれるはずです。

7-3. 大手販売店「レッドバロン」での購入とアフターサービス、その評判は?

全国に店舗網を持つ大手販売店「レッドバロン」でも、ロイヤルエンフィールドの新車・中古車を取り扱っています。最大のメリットは、そのネットワーク力です。購入した店舗以外でも、旅先でのトラブルなどに対応してもらえる「全店直営サービス」は、大きな安心材料と言えるでしょう。また、独自の盗難保険やロードサービスも充実しています。評判については、店舗やスタッフによって対応に差があるという声も聞かれますが、これはどのお店でも起こり得ることです。重要なのは、購入を検討している店舗が、ロイヤルエンフィールドの整備にどれだけ習熟しているかを確認することです。「このモデルの整備経験はありますか?」と直接聞いてみるのも良いでしょう。大手ならではの保証や安心感を取るか、専門店ならではの深い知識を取るか。ご自身のバイクライフのスタイルに合わせて選ぶのが良いでしょう。(情報が古い場合があります。)

8. 買ってから後悔しないために。エンフィールドと長く付き合う覚悟と対策

8-1. 「味」とも言われる振動とどう付き合うか?快適性を上げる振動対策カスタム

エンフィールドの「味」の代表格が、シングルエンジンならではの「振動」です。これが心地よいと感じる時もあれば、長距離を走ると疲労の原因になることも。この振動と上手く付き合うことが、快適なエンフィールドライフの鍵となります。まず簡単にできる対策として、ハンドルグリップをゲル入りのような衝撃吸収性の高いものに交換するだけでも、手に伝わる微振動がかなり軽減されます。さらに効果的なのが、ハンドルバーの両端に重り(バーエンドウェイト)を取り付けること。ハンドルの共振点をずらし、不快な振動を抑えてくれます。シートに関しても、純正シートが硬いと感じる場合は、クッション性の良いカスタムシートに交換するだけで、お尻の痛みが劇的に改善されることがあります。こうした小さなカスタムの積み重ねで、バイクはどんどん自分好みになり、長距離の旅も快適になります。振動をただ我慢するのではなく、賢く付き合っていく。これも楽しみの一つです。

8-2. トラブルを未然に防ぐ生命線。オイル交換の重要性と適切な点検サイクル

この記事で何度も繰り返してきましたが、それだけ重要だということです。トラブルを未然に防ぐ最も確実で効果的な方法は、適切なオイル交換と日常点検に尽きます。特に、ロイヤルエンフィールドのような空冷エンジンにとって、エンジンオイルは潤滑だけでなく、冷却という重要な役割も担っています。オイルが劣化すると、潤滑性能も冷却性能も低下し、エンジンに大きなダメージを与えかねません。メーカー推奨は5,000kmまたは6ヶ月ですが、エンジンのことを考えれば、3,000km毎、あるいは季節の変わり目ごとに交換してあげるのが理想です。そして、ツーリングに出かける前には、必ず以下の5項目をチェックする習慣をつけましょう。

- タイヤ: 空気圧は適正か?亀裂や異物が刺さっていないか?

- ブレーキ: レバーの遊びは適切か?ブレーキフルードは減っていないか?

- チェーン: たるみは適正か?油は切れていないか?

- オイル: 規定量入っているか?

- 灯火類とネジ: ライトやウインカーは点灯するか?主要なネジに緩みはないか?

この数分のチェックが、出先での大きなトラブルを防ぎ、あなたと愛車の安全を守ります。

8-3. もっと遠くへ、もっと快適に。高速走行を見据えたカスタムパーツ選び

エンフィールドに乗り慣れてくると、「もっと遠くまで旅をしたい」という欲が出てくるものです。そんな時、高速走行をより快適にするためのカスタムを考えてみるのも良いでしょう。まず考えたいのが、やはり「風防」、つまりウィンドスクリーンです。見た目の好みは分かれますが、高速巡航時の風圧による疲労を劇的に軽減してくれます。小さなビキニカウルから、大きなツーリングスクリーンまで様々なタイプがあるので、ご自身のスタイルに合わせて選べます。次に積載性の向上。純正や社外品のリアキャリアを取り付ければ、シートバッグやトップケースを安定して積むことができます。長期の旅行を考えるなら、サイドバッグサポートとパニアケースの装着も視野に入れたいですね。また、乗り心地を改善したいなら、リアサスペンションの交換も効果的です。少し費用はかかりますが、路面からの衝撃をしっかり吸収し、安定した走りを実現してくれます。こうしたカスタムで、あなたのエンフィールドは最高のツアラーに進化するでしょう。

9. いざ、決断の時。あなたがロイヤルエンフィールドを選ぶべきか?

9-1. 手放す理由、乗り続ける理由。購入後に後悔しないための最終チェックリスト

さて、ここまで長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。最後に、あなたが本当にロイヤルエンフィールドと幸せなバイクライフを送れるか、最終チェックをしてみましょう。以下の質問に、心の中で正直に答えてみてください。

- バイクに、速さや完璧な性能よりも、「味わい」や「雰囲気」を求めますか?

- 多少の振動や鼓動感を「バイクらしさ」として楽しめそうですか?

- 月に一度くらい、愛車のネジを締めたり、チェーンを磨いたりする時間を楽しめそうですか?

- ピカピカの最新鋭バイクよりも、少し古風で無骨なデザインに惹かれますか?

- 他の人と同じではない、自分だけの相棒とじっくり付き合っていきたいですか?

もし、これらの質問の多くに「はい」と答えられたなら、あなたはロイヤルエンフィールドのオーナーになる資格が十分にあります。購入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔する人の多くは、このバイクに国産車と同じような完璧さを求めてしまうからです。これはバイクの良し悪しではなく、価値観のマッチングの問題なのです。

9-2. なぜこんなに魅力的なのに価格が安いのか?その構造的な理由に迫る

これだけの魅力と歴史を持ちながら、なぜロイヤルエンフィールドはこれほどまでにリーズナブルな価格なのでしょうか。その理由はいくつか考えられます。第一に、世界最大の二輪車市場であるインドで、年間数十万台という規模で生産されていることによる「スケールメリット」です。大量生産は、一台あたりのコストを劇的に下げます。第二に、長年にわたって基本設計を大きく変えずに生産してきたため、莫大な開発コストがかかっていないこと。Jシリーズエンジンのような新しい開発は行われていますが、車体構成などは伝統的なものを踏襲しており、コストを抑えられています。そして第三に、その構造のシンプルさです。ハイテクな電子制御や複雑な機構が少ない分、部品点数も少なく、製造コストも安く済みます。つまり、「安いから品質が悪い」のではなく、「安く作れる合理的な理由がある」のです。この価格のおかげで、私たちも気軽にその世界に足を踏み入れることができる。これは本当にありがたいことですよね。

9-3. 【2024年最新版】50代リターンライダーに本気でおすすめしたい車種ランキング

最後に、私なりの独断と偏見で、50代のリターンライダーであるあなたに、今おすすめしたいロイヤルエンフィールドのランキングを発表します。ぜひ、相棒選びの参考にしてください。(個人的見解です。)

第1位:クラシック 350 やはり王道は外せません。誰もがイメージする「バイクらしいバイク」のスタイル。Jシリーズエンジンによる信頼性と扱いやすさ。そして何より、足つきが良く乗りやすい。リターンして最初のバイクとして、これほど安心で、所有する喜びを満たしてくれるモデルはないでしょう。迷ったら、まずこれに乗ってみることをお勧めします。

第2位:INT 650 (インターセプター 650) 「どうせなら、高速道路も使って遠くまで旅をしたい」そんなアクティブなあなたには、こちらがぴったり。スムーズでパワフルな2気筒エンジンは、長距離ツーリングの頼もしい相棒になります。クラシカルで美しいエンジンの造形は、磨き上げる喜びも教えてくれるはずです。

第3位:メテオ 350 クルーザースタイルのゆったりとしたポジションと、抜群の足つき性が魅力。体力に少し自信がない方や、のんびりと景色を楽しみながら走りたいという方に最適です。「バイクに乗りたいけど、立ちゴケが怖いな…」そんな不安を、このバイクが優しく取り除いてくれます。

私の体験談:SNSで見つけたオーナーたちのリアルな声

言葉で説明するよりも、実際に楽しんでいるオーナーの声を見るのが一番かもしれませんね。X(旧Twitter)で、オーナーたちの楽しげな投稿をいくつか探してみました。

あるClassic 350オーナーの投稿: 「週末は目的もなく海までトコトコ。スピードは出ないけど、このバイクに乗ってると、それでいいやって思えるんだよな。エンジン止めると波の音だけが聞こえる。最高の時間。 #ロイヤルエンフィールド #classic350」

INT 650で旅するオーナーの投稿: 「今日はINT650で高速使って隣県まで。やっぱ2気筒は楽だわ。振動も心地いいレベルで、どこまでも走れそう。パーキングエリアで知らないおじさんに『良いバイクだね』って話しかけられた。嬉しいね。 #INT650 #バイクのある風景」

メンテナンスを楽しむオーナーの投稿: 「エンフィールドのオイル交換とチェーン清掃完了!ちょっと手間はかかるけど、自分で面倒見てると思うと愛着が湧く。機械いじり好きにはたまらん。次はどこを磨こうかな。 #バイクが好きだ」

このように、オーナーの皆さんは、速さや性能とは違う部分に価値を見出し、それぞれのスタイルでロイヤルエンフィールドとの生活を心から楽しんでいる様子が伝わってきます。あなたも、この仲間入りをしてみませんか?

まとめ:ロイヤルエンフィールドは、あなたのバイクライフを再び輝かせる最高の相棒になり得る

さて、ここまでロイヤルエンフィールドの「壊れやすい」という評判について、様々な角度から検証してきました。

かつて、古いモデルに故障が多かったのは事実です。しかし、この記事で見てきたように、現代のロイヤルエンフィールドは、品質管理と技術の向上により、その信頼性を劇的に向上させています。 「壊れる」という噂は、もはや過去のイメージに過ぎないと言っても過言ではないでしょう。

もちろん、国産バイクのような「完璧なメンテナンスフリー」を期待すると、少し戸惑う部分はあるかもしれません。振動によるネジの緩みチェックや、少し早めのオイル交換など、バイクとの対話を求められる場面があるのは確かです。

しかし、その「ひと手間」こそが、このバイクの最大の魅力ではないでしょうか。自分で工具を握り、愛車のコンディションを肌で感じる。その過程で、バイクは単なる機械から、かけがえのない相棒へと変わっていきます。

- 唯一無二の鼓動感と、時代に流されない美しいデザイン。

- 信頼性が向上し、部品供給の心配もなくなった現代の品質。

- 国産車と比べても遜色のない、現実的な維持費。

これらを考え合わせた時、ロイヤルエンフィールドは、これから再びバイクライフを始めようとする私たち50代にとって、最高の選択肢の一つになり得ると確信しています。(個人的見解です。)

この記事が、あなたの心の霧を晴らし、新しい相棒との出会いへ向けて、そっと背中を押すことができたなら、これほど嬉しいことはありません。さあ、もう一度、風になりましょう。