(本ページにはプロモーションが含まれています)

イントロダクション

1970年代に登場したカワサキZ1とZ2は、多くのライダーにとって憧れの名車として語り継がれています。一方で、現行モデルのZ900は、最新技術を盛り込みつつも往年の「Z」らしさを色濃く継承しています。本記事では、Z1とZ2の細部比較を通じて、Z1からZ900へと続くカワサキの技術進化を検証し、時代によるバイクの変化を解き明かしていきます。

1: Z1とZ2の基本情報と正式名称

1-1: Z1とZ2の正式名称とその由来

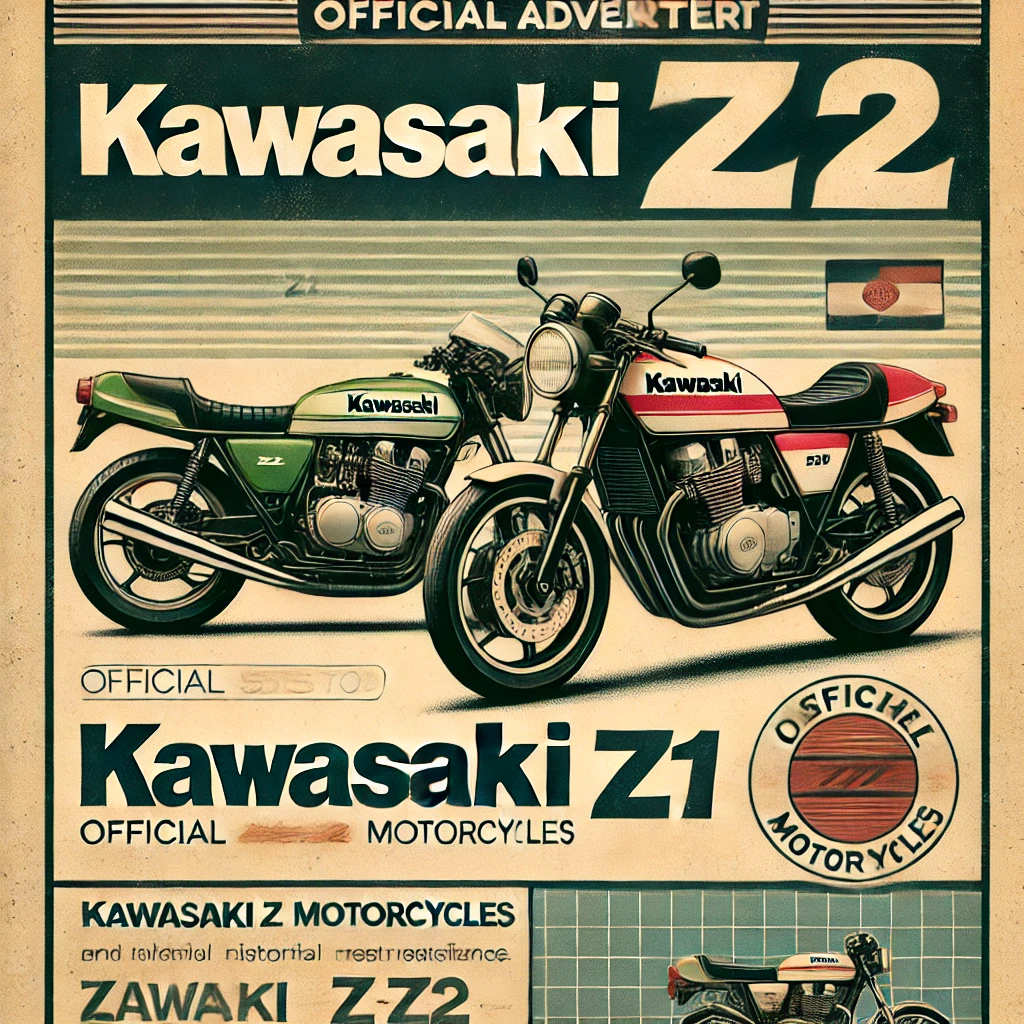

カワサキZ1の正式名称は「Kawasaki 900 Super Four (Z1)」、Z2は「Kawasaki 750 RS (Z2)」と呼ばれます。Z1が北米市場向けに開発されたのに対し、Z2は排気量の制限があった国内市場向けに同一のコンセプトで排気量を750ccに縮小したモデルです。名称の由来には、カワサキの「Z」シリーズとしての新しいスタートを示す意味合いが込められています。実は、Z1は当初「ニューヨークステーキ・プロジェクト」と呼ばれ、世界最速の市販車を目指す計画の象徴でした。販売開始時には排気量や馬力の高さで注目を集め、日本国内でも大きな話題となりました。

なお、_「“Z1は当時、世界最速の市販車と言われた”」(引用: CycleChaosのアーカイブ)_ という逸話は、バイク史においても特筆すべき事例です。こうした背景が名称に深い意味を持たせ、その後のカワサキZシリーズの礎を築いています。

1-2: Z1とZ2の誕生背景とカワサキの役割

Z1とZ2が誕生した背景には、1960年代後半から1970年代にかけて激化していた排気量や速度の“排気量戦争”があります。ホンダやヤマハ、スズキなどが次々と新型モデルを投入する中、カワサキは _「“世界最速への挑戦”」(引用: カワサキ公式サイト)_ を掲げ、当時としては画期的な903ccの空冷DOHCエンジンを搭載するZ1をリリースしました。

一方、日本国内市場では、当時の自主規制により大型排気量の販売が制限されていました。そこでカワサキは、国内向けに排気量を750ccまで落としたZ2を開発することで、海外市場と国内市場の双方をカバーする戦略をとりました。結果的にZ1とZ2は、海外・国内を問わず多くのファンを獲得し、日本メーカーの技術力を世界に見せつける象徴的な存在となったのです。

1-3: Z1とZ2の発売当時の反響と現在の評価

Z1が海外で発表された際、メディアやライダーたちはそのエンジンの大排気量と高出力に驚愕しました。海外のバイク雑誌がこぞって高評価を与え、北米市場では一躍「時代のヒーロー」となりました。同時に国内向けのZ2も、販売台数こそZ1と比べて少なかったものの、その高性能とブランドイメージにより根強いファン層を獲得。

現在では、Z1やZ2を“旧車”として扱う専門店やカスタムショップも多く、_「“オリジナルの外観とエンジンを維持したZ1/Z2には特別な価値がある”」(引用: 旧車専門誌『Vintage Bikes』)_ と評されています。オークションや中古市場での価格は年々高騰しており、「生産終了から数十年経ってもなお、高い評価と需要を保つレジェンドモデル」として君臨しているのです。

2: Z1とZ2の外観の違いと見分け方

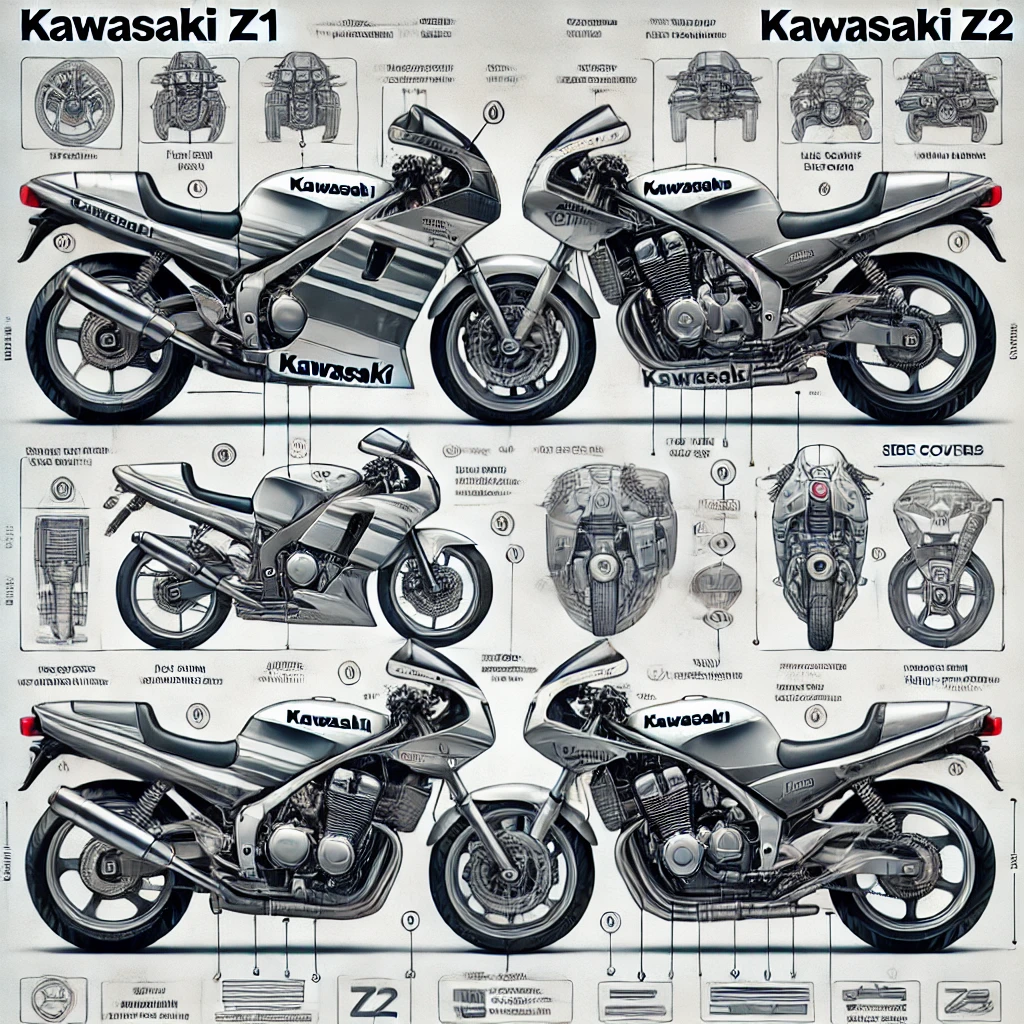

2-1: サイドカバーやタンクの形状・デザインの違い

Z1とZ2は大きく見た目が似ていますが、サイドカバーやタンクの形状には微妙な違いがあります。Z1はタンクがやや大きめで、長距離ツーリングを想定した容量が確保されているのが特徴です。一方、Z2は国内仕様の制限や扱いやすさを重視するため、全体的にコンパクト化されています。サイドカバーのデザインも若干異なり、Z2はZ1よりもバイク全体のバランスを整えるために、ラインがややシャープに仕上げられていると言われています。

また、塗装や仕上げにも差異があり、Z1には海外ユーザー向けに派手なストライプやカラーリングが設定されることが多かったのに対し、Z2は比較的落ち着いた色合いが好まれた歴史があります。外観のわずかな違いを見分けられるようになると、旧車ファンとしての楽しみも一層深まることでしょう。

2-2: Z1とZ2のエンブレムやカラーリングの特徴

Z1とZ2のエンブレムには、ブランドロゴの配置や文字サイズに違いがあります。Z1は _「“900”」_ の数字が強調され、当時は「900cc」という大排気量がセールスポイントであったことを示唆していました。一方のZ2は _「“750”」_ をさりげなくアピールしつつも、車名のZ2ロゴとのバランスに配慮されたデザインが特徴です。

カラーリングについては、Z1がキャンディトーンや大胆なライン配色を取り入れたのに対し、Z2は単色やツートーンなど、やや落ち着いた選択肢が多かったとされています。しかし、実際には年代や仕様によっても差異があり、「Z2でも赤やオレンジの派手なカスタム塗装が施される例も少なくない」との声もあります。こうしたエンブレムやカラーリングの違いは、一見すると些細に思えますが、旧車らしい個性を楽しむ大きなポイントとなっています。

2-3: Z1とZ2を画像で比較して見るポイント

旧車専門誌などでよく見られる比較画像では、タンクやサイドカバー以外にも細部の違いを確認できます。例えばフロントフォークの長さ、ホイールのデザイン、リアショックの取り付け位置などが挙げられます。Z1は大柄な車体を活かすため、ホイールベースが長めの傾向にあり、全体的に「余裕のあるフォルム」が特徴。一方のZ2はわずかに短めのホイールベースで、取り回しのしやすさと軽快さが魅力とされます。

_「“写真で比べるとほとんど差がないように見えても、実際に並べるとタンクの大きさやホイールベースの違いは一目瞭然”」(引用: 旧車ギャラリー『Classic Rider』)_ という意見もあるとおり、画像比較は両モデルの個性を把握するうえで非常に有効です。こうした細部の違いを理解することで、Z1・Z2が単なる同系車種以上に奥深い存在であることを実感できるでしょう。

3: Z1とZ2のエンジン仕様の違い

3-1: 空冷DOHCエンジンの基本構造と性能

Z1とZ2に搭載されているのは、どちらも空冷DOHC(Double Overhead Camshaft)の直列4気筒エンジンです。DOHCとは、吸気と排気それぞれのバルブを独立したカムシャフトで制御する方式のことで、高回転域の出力向上やスムーズなパワーバンドを実現します。空冷エンジンは当時の技術としては主流でしたが、高出力化と排気量拡大に伴う冷却性能の確保は非常に難度が高かったとされています。

それをやり遂げたカワサキは、エンジンの各部を最適化し、高速巡航や街乗りでの扱いやすさの両立を実現しました。Z1は海外市場を主に想定したため、排気量900ccでパワフルなトルクを提供。Z2は750ccながらも十分なパワーを確保し、国内道路事情にも合った設定がされています。いずれも当時最高峰のエンジン技術の結晶といえるでしょう。

3-2: 排気量・ボア・ピストンなどのスペック比較

Z1の排気量は903ccで、ボア×ストロークは66.0mm×66.0mmというスクエア設計が特徴でした。一方、Z2は746ccで、ボア×ストロークは64.0mm×58.0mmに変更され、軽快かつ扱いやすいエンジン特性を目指しています。ピストンの大きさは当然Z1のほうが大きく、高速域でのトルクに寄与する一方、Z2のほうがピストン重量が軽く、回転上昇がスムーズだと言われることもあります。

圧縮比やキャブレターの口径も若干異なる場合があり、出力特性に微妙な違いを生み出します。これらのスペック差は、「ただ排気量が大きいか小さいか」だけでは語りきれない、エンジン特性に影響を与える重要な要素です。Z1は迫力あるパワーを好むライダーに、Z2は軽快さと国内での利便性を求めるライダーに支持される、という傾向が見られます。

3-3: エンジン性能が速度や加速に与える影響

Z1は900ccの排気量を活かして、高速域やロングツーリングでの余裕が大きい傾向にあります。高速道路の合流や追い越し時にもアクセルをひねれば力強い加速が得られ、_「“当時の市販車としては驚異的な最高速を叩き出した”」(引用: CycleWorldの歴史記事)_ と評価されました。一方、Z2は絶対的な馬力ではZ1に及ばないものの、750ccという適度な排気量から生まれる軽快感が魅力です。

特にワインディングロードなどでは、Z2の軽さを活かした取り回しが好評で、急なカーブでも安定したコーナリングを可能にします。加速においても低中速域の扱いやすさはZ2に軍配が上がる部分があるとされ、街乗りや短距離での走行ではZ2のほうが運転しやすいと感じるライダーも少なくありません。こうしたエンジン特性の違いは、乗り方やシチュエーションに応じて好みが分かれるポイントとなるでしょう。

4: Z1とZ2のフレームと車体構造の違い

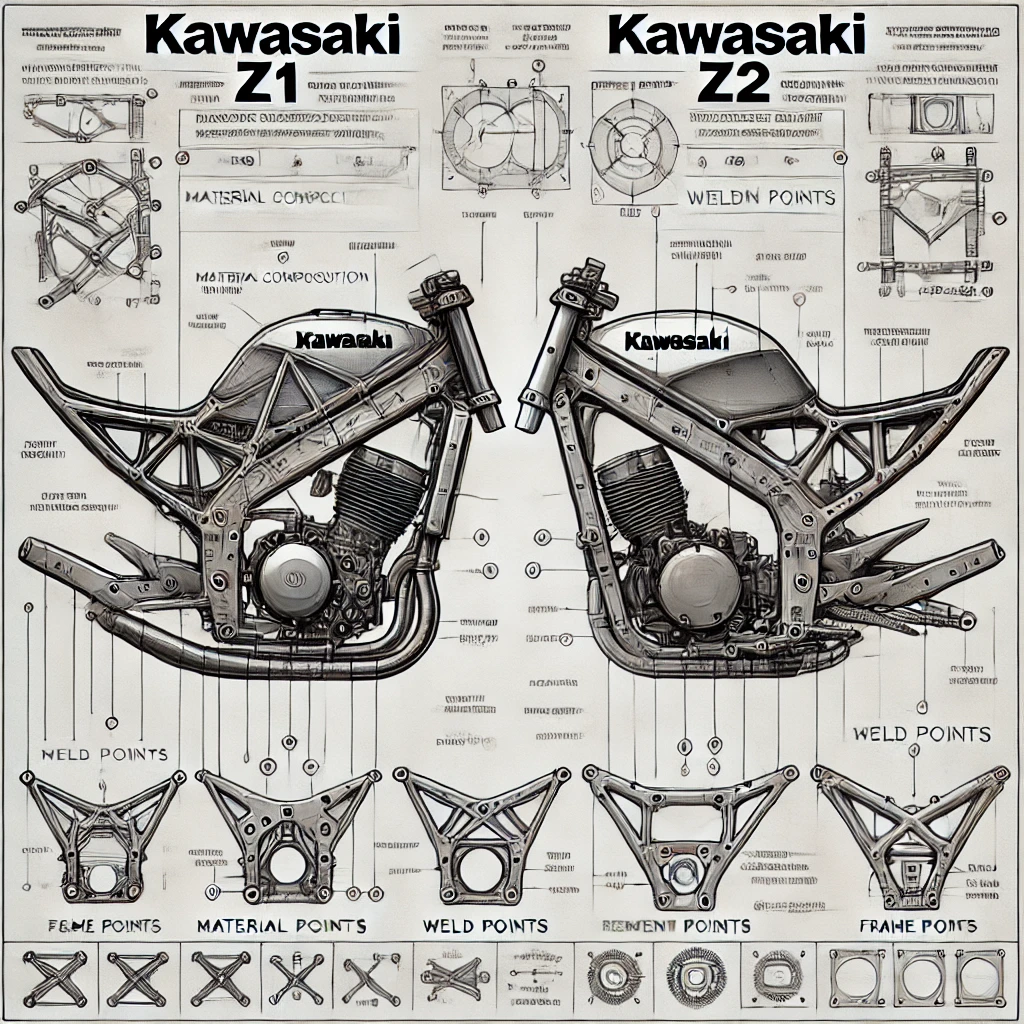

4-1: Z1とZ2のフレーム材質と強度の比較

Z1とZ2のフレームは、基本的にスチール製のダブルクレードルフレームを採用しています。ただし、エンジン重量や出力特性を考慮して、Z1では海外仕様に合わせた剛性強化が行われていると言われます。日本国内での使用を想定したZ2は、若干のマテリアル変更や補強箇所の見直しが行われ、フレーム重量が少し軽いとされることがあるのです。

フレーム剛性が高いZ1は、高速域や直進安定性で優位に立ち、Z2は取り回しの軽快さを重視しているとも言われます。ただし、当時の設計思想や製造技術の限界もあり、現在のバイクと比較するとフレーム剛性が不足している面は否めません。旧車ならではの乗り味というのは、こうしたフレームの個性が大きく寄与しているとも言えるでしょう。

4-2: 車体寸法・重量とそのライディングへの影響

車体寸法においては、Z1の全長やホイールベースがZ2よりもわずかに長く、重量も数キロ程度重い場合があります。これは900ccエンジンの重量が関係しており、長距離巡航時の安定感を高める結果にもつながっています。Z2は750ccエンジンによって軽量化が図られたため、街乗りやワインディングでの軽快さが際立つのが特徴です。

ライディングポジションも若干異なり、Z1は海外ライダーの体格に合わせてやや大きめのシート高とハンドル位置が設定されています。Z2は国内向けに少し低めのシート高となっている個体もあるため、足つき性や扱いやすさでアドバンテージがあると感じるライダーもいるでしょう。こうした寸法や重量の差異が、Z1とZ2の性格を分ける重要な要素となっています。

4-3: 足回りの変更点:フロントとリアサスペンション

Z1とZ2ともにテレスコピック式フロントフォークやツインショックのリアサスペンションを採用していますが、ダンパー設定やスプリングレートなどに細かい調整が入っています。Z1は大排気量エンジンによる高出力に対応するため、やや硬めのサスペンションセッティングが施されていることが多いです。Z2は国内仕様ということもあり、フロントフォークのオイル量やショックのスプリングレートがややソフト傾向にチューニングされている場合があります。

_「“高速走行で安定感を求めるならZ1の足回りがしっかりしている。一方、街乗りや峠ではZ2のソフトなセットが扱いやすい”」(引用: 日本旧車専門店スタッフの声)_ といった評価も見られ、乗り心地には個体差やカスタム状況も影響します。購入時や整備時には、サスペンションの状態をしっかり確認することが、旧車を長く楽しむうえで重要です。

5: Z1とZ2のブレーキ性能の違い

5-1: Z1のフロントディスクブレーキ採用モデルの特徴

Z1は発売当初からフロントにディスクブレーキを採用しており、当時としては先進的な装備でした。ディスクブレーキはドラムブレーキよりも放熱性や制動力に優れ、高速域からの減速や緊急時のブレーキングに大きく貢献します。Z1のフロントディスクブレーキは大排気量エンジンのパフォーマンスを支えるうえで欠かせない存在でした。

また、初期のディスクブレーキモデルは、雨天時におけるブレーキの効きの不安定さや、ブレーキパッドの摩耗速度の速さなどの課題もありましたが、当時の技術としては画期的な一歩です。Z1の制動力は「大型バイクでも安全に走行できる」ことを示し、海外ライダーからは_「“Z1のディスクブレーキが安心感を与える”」(引用: 海外ライダーフォーラム)_ との声が多く聞かれました。

5-2: Z2のドラム式ブレーキとディスクブレーキの違い

Z2は当初、フロントにもドラムブレーキを採用したモデルが存在し、後期型になるとディスクブレーキ化された仕様も登場しました。ドラムブレーキは構造がシンプルで整備しやすい一方、熱ダレを起こしやすく、高速走行からの減速力でディスクブレーキに劣ります。

しかし、旧車ファンの中には_「“ドラムブレーキ特有のフィーリングが好きだ”」(引用: 旧車愛好家ブログ)_ という人も多く、メカニカルな動作や見た目のクラシック感を好む向きもあります。Z2の前期型ドラムと後期型ディスクブレーキでは、ブレーキレバーのタッチや制動感が大きく異なり、オリジナルのまま乗り続けるのか、ディスクブレーキに換装するのかはオーナーの好みによって分かれるポイントでもあります。

5-3: Z1とZ2のブレーキ性能を比較した乗り心地

Z1とZ2を比較すると、Z1のディスクブレーキモデルのほうが総じて制動力は上と言えます。高速道路やサーキット走行など高負荷な状況下では、ディスクブレーキの放熱性が活きてブレーキのタッチを安定させやすいのです。一方で、Z2のドラムブレーキ採用モデルでは、強めにブレーキをかけると制動距離が伸びやすい傾向があり、乗り手のテクニックと事前のメンテナンスが重要となります。

ただし、ブレーキ性能だけで乗り心地を語るのは片手落ちであり、車体バランスやサスペンションとの総合的な調和も大切です。_「“旧車らしい味わいを楽しみたいならドラムブレーキにも魅力がある”」(引用: 旧車専門メカニック談)_ との言葉が示すように、Z1とZ2それぞれのブレーキ特性を理解したうえで自分のライディングスタイルに合った乗り方を選ぶと、より充実したバイクライフを送ることができるでしょう。

6: Z1とZ2の人気の比較とファンの声

6-1: 当時のZ1とZ2の人気度と売れ行き

発売当時、Z1は海外、特にアメリカ市場で大ヒットを記録しました。高い排気量や豊富なパワーを求める北米のライダーにマッチし、_「“史上最速の市販車を手に入れたい”」_ という願望を叶える存在として絶大な人気を獲得。一方、日本国内での大型バイク需要は当時そこまで大きくなかったものの、Z2は750cc規制により逆に希少価値が高まり、国内ライダーの憧れの対象となりました。

販売台数としてはZ1が圧倒的に多いのですが、Z2は生産台数が少なくプレミア化する傾向が強く、後々になって相場が上昇する要因となりました。国内向けのZ2が世界的に見ても珍しいモデルであるため、コレクターズアイテムとしての評価が急速に高まったのです。そのため、現在もZ2はZ1よりも高価で取引されるケースが多く見られます。

6-2: 現代でのZ1とZ2の中古市場における価値観

現代の中古市場でも、Z1とZ2は非常に高い評価を維持しています。特にオリジナルの状態を保った個体や低走行距離のモデルは希少価値が高く、オークションでは高額で落札されることも珍しくありません。近年は海外からの「逆輸入」需要も高まり、Z1・Z2ともに世界各地で人気を博しています。

一方で、カスタムが施された車両や、レストア済みの車両も根強い需要があります。_「“自分好みにカスタムされたZ1/Z2にしかない味わいがある”」(引用: カスタム愛好家コミュニティ)_ といった声もあり、旧車ブームのなか、多様なライフスタイルに合わせた楽しみ方が模索されています。価格面では「Z2がZ1よりも高値で取引される」傾向が強く、レストア時にパーツの入手が困難である点も価格上昇の要因のひとつです。

6-3: Z1とZ2どっちが人気?愛好家の意見を調査

結論から言えば、「絶対的な人気」はどちらも高いのですが、用途や好みによって評価が分かれます。Z1は海外志向のパワフルなイメージが強く、Z2は国内限定という希少性や扱いやすさで根強い支持を獲得しています。愛好家の間では、_「“存在感ならZ1、希少価値ならZ2”」(引用: Zオーナーズクラブ)_ といった意見が多く挙げられ、どちらを選ぶかは個人のライフスタイルやこだわり次第とも言えるでしょう。

また、現在ではどちらも旧車として人気があるため、メンテナンスや維持費にかかる費用は決して安くありません。それでもZ1やZ2を求めるファンが後を絶たないのは、時代を超えても魅了し続けるデザインやエンジンフィールがあるからです。それこそが名車たるゆえんであり、オーナーたちはその価値を十分に理解し、惜しみなく愛情を注いでいるのです。

7: Z1とZ900の違いを通じた時代の変化

7-1: Z1とZ900のエンジン技術の進化

Z1が空冷DOHCエンジンを採用していたのに対し、現行のZ900は水冷DOHCエンジンとなり、燃料供給もキャブレターからフューエルインジェクション(FI)へと変化しています。これにより、_「“燃費の向上や環境規制への対応、そして安定した出力特性が得られる”」(引用: Kawasaki公式サイト)_ といった大きなメリットをもたらしました。Z1の独特なエンジン音や振動は旧車ファンにはたまらない魅力ですが、Z900は現代的な技術を取り入れることで性能・信頼性の向上を実現しています。

また、排出ガス規制などの厳しい法規に対応する必要があるため、Z900のエンジンはよりコンパクトかつ高効率な設計となっています。この違いは、「時代のニーズに合わせてバイクが進化してきた」証ともいえるでしょう。Z1で築いたイメージを継承しつつ、Z900はさらなる性能と環境適合を両立させているのです。

7-2: 安全性能と快適性の違い:Z1 vs Z900

Z1の時代にはABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やトラクションコントロールなどの電子制御装備は存在せず、ライダーの技量が安全性を左右しました。一方、Z900は最新の電子制御技術を導入し、高い制動力と安定性を提供します。特に急ブレーキ時のホイールロックを防ぐABSは、濡れた路面や急な飛び出しへの対応を大きく向上させました。

快適性の面でも、Z900はサスペンションの可動域やダンパー調整機能などが進化しており、長時間のライディングでも疲労を最小限に抑える設計がなされています。Z1が「乗り手の腕が試されるマシン」だったのに対し、Z900は「ライダーをサポートする機能」が豊富というのが大きな違いです。時代の変化による安全基準やライダーのニーズの変化を、如実に体現しているモデルと言えるでしょう。

7-3: Z1からZ900への進化が示すカワサキの挑戦

Z1のデビューから約50年という長い年月を経て登場したZ900は、「Zの遺伝子」を継承しながらも、現代社会において求められる性能や装備をしっかりと取り入れています。空冷から水冷への移行、キャブレターからFIへの進化、さらにフレーム素材の革新や電子制御技術の導入など、多岐にわたる改良を重ねることで、_「“歴史と革新の両立”」(引用: バイク専門誌『Modern Rides』)_ を実現しているのです。

カワサキの挑戦は、ただ古き良きスタイルを再現するだけに留まらず、常に最新のテクノロジーとライダーの求める走行フィールとの融合を模索してきたところにあります。「伝統の継承とアップデート」、この2つを同時に成し遂げるのは容易ではありませんが、Z1からZ900への進化は、その難題に真正面から向き合った結果といえるでしょう。

8: 部品・パーツの互換性と修理のポイント

8-1: Z1とZ2の純正パーツと互換性の概要

Z1とZ2は兄弟車種のため、多くのパーツが共通化されている部分があります。エンジン内部の一部コンポーネントやフレーム周りの部品などはある程度互換性があり、_「“Z1用の部品がZ2にも流用できる場合がある”」(引用: 旧車パーツ専門ショップ)_ といった例が多数報告されています。しかしながら、排気量や国内仕様と海外仕様の違いにより、細部が異なる場合も多く、一概にすべてが互換するわけではありません。

また、Z2のパーツはそもそもの生産量が少ないため、純正部品の入手難易度が高く、価格も高騰しやすい傾向にあります。そのため、Z1の互換パーツで代用したり、社外品のリプロ部品を活用したりするケースが少なくありません。こうしたパーツの互換性や入手手段を把握しておくことは、Z1/Z2を維持するうえで欠かせないポイントです。

8-2: 維持・修理に必要な部品とコストの比較

Z1とZ2を維持する際には、エンジンオイルやフィルターなどの消耗品はもちろん、チェーンやスプロケット、電装系パーツなど旧車特有の劣化リスクを想定しておく必要があります。パーツコストは現行車に比べると高額になりがちで、特に絶版パーツや純正部品はプレミア価格がついてしまうケースもあります。

Z2は前述のとおり生産台数が少なかったため、Z1よりもさらにパーツ入手が困難な場合が多いです。そのため、_「“パーツ取り車としてのZ1/Z2を複数台持っている”」(引用: 旧車マニアのSNS投稿)_ というコアなファンも存在します。部品確保の難しさとコストは旧車ライフの大きな課題ですが、それを乗り越える価値があると感じるからこそ、今もZ1とZ2をこよなく愛するライダーは後を絶たないのです。

8-3: 専門店での修理・カスタムの事例紹介

Z1やZ2を専門に扱うショップやカスタムビルダーは数多く存在し、_「“フルレストアからフルカスタムまで幅広く対応できる”」(引用: 専門店サイト)_ 店舗も珍しくありません。エンジンのオーバーホールやフレーム修正、外装の再塗装など、一から再生させるプロセスは長期間におよぶこともありますが、その分完成時の満足感は計り知れないものがあります。

また、カスタムの方向性も多様で、オリジナルの雰囲気を損なわない「ネオクラシック」スタイルや、モダンなサスペンションやブレーキを取り入れた「アップデート」スタイルなどが人気です。旧車故に難易度は高いものの、専門店では長年のノウハウと豊富な部品ストックを活かして対応してくれるため、安心して任せられます。こうしたショップの存在は、Z1/Z2をこれからも元気に走らせていくうえでの心強い味方と言えるでしょう。

9: Z1とZ2が名車と呼ばれる理由

9-1: Z1とZ2がバイク業界に及ぼした影響

Z1とZ2は、1970年代のバイク業界に大きな衝撃を与えました。世界最速を狙った903ccエンジンのZ1は、当時のライダーのパワー欲求を満たしつつ、高い耐久性や信頼性を実証。Z2は国内規制という制約の中でも、Z1譲りの高性能を発揮し、排気量を落としても世界に通用するバイクを作れることを証明しました。

この成功により、他メーカーも大排気量かつ高性能な4気筒エンジンを次々と投入し、“ジャパニーズ・マッスルバイク”が世界を席巻するきっかけともなりました。_「“Z1が切り開いた高性能化の流れは、後のスポーツバイク市場にも大きな影響を与えた”」(引用: バイク史研究レポート_ と評されるほど、そのインパクトは大きかったのです。

9-2: Z1とZ2のシリーズ特有のデザイン美学

Z1とZ2のデザインは、丸みを帯びたタンクとサイドカバーのライン、そして直列4気筒エンジンの力強さをダイレクトに伝えるレイアウトが特徴です。メッキパーツやクローム仕上げの多用も、当時のバイクデザインのトレンドを反映しつつ、高級感と個性を演出しています。

_「“見る角度によって印象が変わるタンクラインが美しく、オーナーの所有欲を満たしてくれる”」(引用: デザイン評論家のコラム)_ との評もあり、シンプルながらも計算された造形は現在でも色あせることなく、多くのファンを魅了し続けています。また、エンジンの冷却フィンがもたらす“空冷らしい迫力”も、Zシリーズならではの味わいとして高く評価されています。

9-3: カスタムされたZ1/Z2とオリジナルモデルの価値

Z1やZ2はカスタムベースとしても非常に人気が高く、エンジンチューンや足回りのアップグレード、外装の独自塗装など、多種多様なスタイルが存在します。カスタム車両はオーナーの個性を反映した「世界に一台だけのバイク」として高い評価を受ける一方で、オリジナルの状態を保った個体は「歴史的資料価値」としてさらに高額で取引されることもしばしばです。

_「“何を重視するかはオーナー次第。オリジナルの価値を守るもよし、自分好みにカスタムして乗り倒すもよし”」(引用: Zシリーズ専門イベント)_ というように、Z1/Z2が名車と呼ばれる理由の一端には、「多様な楽しみ方を受け止める包容力」があるとも言えます。旧車としての魅力を維持しながら、現代の技術で性能を補完する自由度の高さが、Z1/Z2をさらに奥深い存在にしているのです。

10: 私の体験談

ここでは、SNS上で見かけた実際のオーナーによる体験談を紹介します。InstagramやX(旧Twitter)などでは、多くのZ1/Z2オーナーが日々のメンテナンスやツーリングの様子を発信しており、貴重な情報が得られます。

_「“高校生の頃に憧れていたZ2に50代でやっと手が届きました。最初は故障を心配しましたが、専門店でオーバーホールしてからはトラブルも少なく、週末には必ずツーリングに行っています。エンジン音や振動が昔のままで、乗るたびにあの頃のワクワクが蘇るんです”」(引用: Xユーザー @Z2_Dreamer)_

_「“Z1をカスタムして乗っています。見た目は旧車なのに、中身は現代の足回りを組み込んでいるのでワインディングでも安心して走れます。昔からの友人にも『こんなZ1見たことない!』と言われるんですが、それがまた最高に楽しいですね”」(引用: Instagramユーザー @CustomZ1Life)_

こうした投稿は、同世代の友人目線からも参考になるポイントが多く含まれています。旧車を再び手に入れる際の不安や、実際に乗り始めてからの感動は、年齢を重ねても変わらない楽しみを与えてくれるようです。

11: Z1と現行モデルZ900の違いを通じて時代の変化を検証 まとめ

ここまで見てきたように、Z1とZ2は排気量やエンジン仕様、外観などに細かな違いはあるものの、いずれも1970年代を代表する名車として、今なお世界中のライダーを魅了し続けています。Z1の903ccによる圧倒的パワーと海外市場での成功、Z2の750ccながらも国内限定モデルという希少性と扱いやすさ。そのどちらにも独自の個性と深い歴史が刻まれているのです。

そしてZ1からZ900へと至るカワサキの進化を振り返ると、空冷から水冷への移行や電子制御装備の充実など、時代のニーズに合わせた技術革新の軌跡が見えてきます。安全性や快適性が飛躍的に向上した現行モデルと、当時の挑戦に満ちた旧車モデルとの違いは、まさに「時代の変化」を体現しています。

一方で、旧車特有の魅力や味わいは、現代のバイクでは得られないワクワク感を与えてくれます。維持コストやパーツ入手の課題はあれど、それを乗り越えた先には格別な所有感と走る喜びが待っています。ライダーとして再びバイクライフを楽しもうとする50代以上の方にとって、Z1やZ2はまさに「青春を取り戻す」きっかけとなる一台かもしれません。